2012年07月23日

謎だらけの藍

と、同時に様々な実験や分析も進めています。

創業当初より、藍という素材が持つ可能性について、民間伝承で

立ち止まっている部分にさらなる根拠を求めて、ご協力くださる

機関の方々と研究を進めています。

藍にはまだまだ謎が多くて…

「どうしたなんだろう」「本当にそうなのだろうか」と心に引っかかることは

とにかくどんどん調べています。

と、言うわけで、今日も新たな実験のため、必要分量を農園スタッフの

実弟に手刈りで調達してもらいました☆

麦わら帽子が無駄にかわいい33歳独身です。

ところで、月と農業の関係の本で読んだことがあるのですが、手で刈り取ったお米と

機械で刈り取ったお米とでは、甘さや粘り気に差が出て、手で刈り取ったお米の方が

甘くて粘り気があって、おいしいのだとか…本当かどうか、これも気になるデータです。

だとすると、藍も機械で刈り取るのと手で刈り取るのとでは何か違ってくるのでしょうか。

う~~ん、気になります~~~。

こういうことが話題になるということは、植物も生き物である証ですね。

2012年07月12日

粋な日本の名前

Facebookページで多くの方から反響をお寄せいただき、皆さんの

日本人ならではの感性に感動していました。

それでしみじみと考えました。

色にたくさんの風情ある名前があるということは、そのモデルとなる風景を

細やかに認識しているということでもあるのではないでしょうか…

そうです。

そうなんだ。

日本には美しい「名前」がたくさん存在しています。

雲の名前

http://www.nahaken-okn.ed.jp/sikin-es/H14web/kumo/kumo.htm

雨の名前

http://matome.naver.jp/odai/2128180161069777301

雪の名前

http://allabout.co.jp/gm/gc/220775/

風の名前に至っては2000を超えるそうですよ…!!

http://matome.naver.jp/odai/2128179024369734601

「うた」を詠む習わしの中で、洗練された季語や風景を描写する言葉や

色の名前が生まれ、そこにその時々の気持ちを込めて表現してきた

雅な文化が、根底にあるのかもしれません。

更に農耕民族としては、自然の変化が生活の全てに密に関わってくる。

細かな変化も全て見極めて、様々な段取りを進めて行かなくてはならない側面も

大きく関係してきたことでしょう。

変化し続ける光の色合い、風の香りや音、空の様子、降る雨雪の持つ個性…

その名前に触れることは、全てに心を映して暮らしてきたご先祖様たちの

柔らかな感性を身近に感じることができるひと時。

美しい色の名前は、こうした美しい名前を持つ自然の風景から

つながっているのだと思うと、とても自然なことのように思えます。

もっともっと、そんなやさしい色に触れて行きたい…そう思います。

2012年07月11日

青色を見分ける

たくさん見分けることができるのだそうです。

だからでしょうか、藍染の濃さによってたくさんの色の名前が生まれましたね。

濃い順に

留紺>黒紺>紺(勝色)>藍>花色(縹)>浅葱>水浅葱>瓶覗き

青い色の、輝きや奥行きを、様々な濃さを合わせて楽しんできたことが

うかがえます。

アジアの黒い瞳が見極める、青色の妙。

存分に味わいたいですね☆

2012年07月06日

藍色いろいろ

染める素材、その厚み、染める回数、瓶の調子、気候と天気、染める人の気分…

同じ染め場で染めても、いろんな色に染まります。

画像の生地は、母の手によるものです。

みんなちがって みんないい。

そんな藍の世界☆

2012年07月05日

阿波藍のこれからと藍農家のこれから

ありますので、少し引用します。

=================================

2012年6月2日徳島新聞より

県によると、(すくも)は1994年度から2004年度まで、年間60トン以上生産されてきた。

しかし06年度以降、減少に拍車が掛かり、08年度50トン、10年度42トンと、生産量は

急速に減っている。

原料の藍の葉を栽培する農家も00年度の92戸をピークに減り続け、11年度は

3分の1の33戸となった。

栽培面積は00年度の25・4ヘクタールから、11年度は15・3ヘクタールまで落ち込んでいる。

国の「現代の名工」で阿波藍製造技術保存会の会長を務める佐藤昭人さん(72)=上板町下六條=

の工房では、10年ほど前は(すくも)39トンを生産・出荷。それが10年度、11年度とも半分の19

に減った。

=================================

需要が減少した理由の一つとして、大手着物メーカーが複数件倒産したことや

リーマンショックがあげられていました。

藍染めは全国で行われているのですから、そして阿波藍を使っておられない紺屋さんも

たくさんありますから、営業の余地が全くないのかといえば意外とそうではないような

気がします。

藍農家の減少を食い止める一番早い方法は、藍の葉の価格を上げること。

そうすると、すくもの価格が自動的に上がりますから、業界を壊滅的な状況へと

追討ちをかけてしまうと思います。

じゃあ、どうしたらいいの…

とにかく、藍の栽培を絶やすと後が大変です。

一度絶えたものを再生するのは並大抵ではない根気と困難が伴います。

染料を作る藍師さんにお納めするだけでなく、別の用途で、しかも別の価格帯で

取引できる藍を作ればいい。

藍色工房の藍農園は、化粧品原料として栽培しています。

その他の分野でも使えるように、試作や調査を常に進めています。

藍という素材のもつ働きや特徴を、必要とされる分野に必要なだけ適正価格で

供給していくことを考えています。

藍の畑を増やし続けることができれば、すくもの生産に貢献することもできます。

今後、藍を藍染め以外の用途で供給する藍農家が増えることがあれば、

藍染めの業界にとって悪いことではないように思います。

思わぬ側面から染めものが見直される可能性があるからです。

問題は染料である「すくも」の需要の推移。

藍色を好きな方は大勢いらっしゃるのに「本藍染め」「灰汁発酵建て」で得られる

色の美しさを実際ご存知の方は意外と少なく、阿波藍の持ち味である美しい色が

特別求められ、好まれるシーンがとてつもなく少なくなっていることに、危機感を

持っています。

お客さまに求められなければ、紺屋さんが阿波藍を購入する理由がないですから。

阿波藍が良い藍なのは、吉野川の氾濫で肥沃な土が更新され続けたことと、

その上に肥料喰いの藍がよく育つための土づくりを真面目に続けたから。

更に阿波で初めて藍を産業的に栽培した山川町には、肥沃な土の根拠となる

秘密が他にあるのですが、こちらはまた別の機会にお伝えしようと思います。

とにかく、土がいいのが阿波藍の強み。

これは神代の昔から変わらないのです。

引用もとの徳島新聞の記事全文はこちらからご覧ください。

http://www.topics.or.jp/localNews/news/2012/06/2012_133861537979.html

2012年07月04日

夏の空が花になる

生葉染めの色は、夏の空ような色で大好きです。

この色に染めた絹の生地で、ステキなコサージュを作ってくださった方がいらっしゃるので

嬉しくて、大切にしています。

丁寧に一枚ずつ作られた花びらの表情と、ビーズがふんだんにあしらわれて

光をまとった雄しべたち。

生葉染めならではの明るい夏の空の色が、こんなステキな花になって、

ここぞというときに私の胸元で咲いてくれます。

日本全国のみならず、フランスにもファンが増えつつある和小物アーティスト

待宵さんの手によるものです。

あまり物に執着の無い私が「宝物」と思っている逸品です。

待宵さんのブログはこちらです☆

近々、イベントにご出展されるそうなので要チェックです!!

http://ameblo.jp/neko1maneki/

2012年05月13日

ゆっくり染める

染め場でコットンマフラーが染め上がりつつあります。

藍と白に染め分けて、マリンカラーのイメージです。

藍の色は、仕上げにしっかり空気にさらして、酸素と色素を結合

させることで冴えてきます。

急がないでゆっくりです。

肌触りが柔らかくて色鮮やかなコットンマフラー、ベストシーズン到来ですね。

2012年04月03日

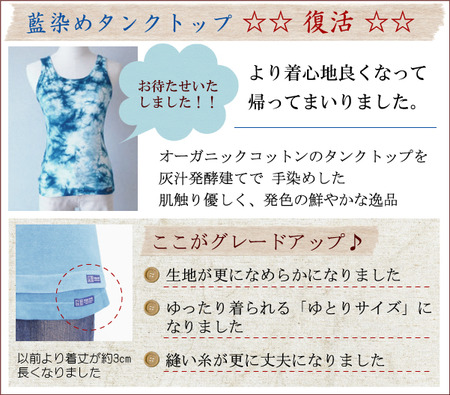

復活!!藍染めオーガニックタンクトップ

それくらい品切れのままになっていたタンクトップが、たくさんの

リクエストによって復活いたしました!!

復活を望まれるお声を頂戴したお客様、本当にありがとうございます☆

しかも…

うんと着心地良くグレードアップしての復活です。

これは、いつもタンクトップを提供して頂いているnoflさんのご尽力の賜物です。

noflさん、本当にありがとうございます!!

noflさんは、素敵なオーガニックコットンやリネンなどの洋服が選べる

通販ショップです。

ゆっくりお買い物にいらしてくださいね☆

http://www.n-select.net/

この生地の肌触りを表現すると、「するする」「ふわふわ」「さらさら」「しっとり」

そんな感じです。

やわらかく身体を包み込んで守ってくれているような、優しい肌触りで

着ているとホッとします。

特にこれから汗ばむ季節には、綿の肌着が汗を効率よく蒸散させるので

お肌の清潔を保つのにも役立ってくれます♪

もちろん、全て藍農園の染め場で、天然の藍の染料「すくも」を使って

ゆっくり丁寧に灰汁発酵建てで染めています。

艶と深みのある発色をお楽しみくださいね!!

これからの季節、この色のバリエーションは必須です♪

今年は天然の藍色を肌にまとって過ごしませんか?

藍染めオーガニックコットンタンクトップが再入荷!!

あなたのご利用を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております♪

2011年11月23日

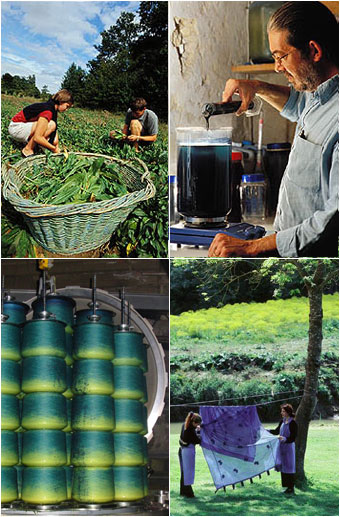

世界の藍:18世紀フランス(もしくはイギリス)

画像は1770年代前半にフランスかイギリスで着用されていた衣装です。

かわいいですね

フランスではウォードというアブラナ科の植物で藍染めを行っていました。

ウォードに含まれる色素はあまり多くなかったので、16世紀にインドからもたらされた

インド藍の濃く染まる染料が急速に広まりかけましたが、地域の伝統産業保護のため

一度はインド藍の使用に法令によって制限がかけられました。

ですが、17世紀半ばごろからインドなどの南アジアに進出したオランダ、イギリス、フランスが

大がかりなインド藍のプランテーションを運用して精力的に製藍を行い、それを受けた

フランス国内では18世紀半ばまでにウォードを保護する法令のほとんどが撤廃されました。

画像のドレスは、ウォードとインド藍を混ぜて使っているか、インド藍のみで染められた可能性が

高いと言われています。

一度廃れた産業や失われた技術をもう一度再現するのには、思わぬ困難が伴ないます。

よほどの情熱がなければ実現は難しいです。

ですが現代の南フランスにはその情熱が息づいていて、日本の片隅で細々と藍を育てている

私たちにとって、とても心強い存在となっています。

その工房のホームページから画像をお借りしました。

古城を工房にして染めたり染料の製造を行い、ウォードの農場を運用されている

Bleu de Pastel de Lectoure 。

日本も、日本の藍のさまざまな形を発掘し、検証し、新たな発想を取り入れ、

喜んでいただけるようになったらいいなと思います。

藍色工房も微力ながら研究を続けていきます!!

Bleu de Pastel de Lectoureのホームページはこちらからご覧ください☆

http://www.bleu-de-lectoure.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=

2011年11月08日

世界の藍(マリ:ドゴン族)

和の色として広く認知されていますが、本当は世界中で親しまれています。

遠い遠いアフリカの地にも、藍染はとても貴重な染料として伝えられています。

マリに住まうドゴン族に伝わる藍染めは、特別な意味を持っているようです。

この民族にとって藍染めは、「神聖な力を持つ男性の仕事」とされていて、

藍染めの衣装は生や死にまつわる神聖で特別な儀式に着用されます。

こちらがドゴン族の祭礼用の上着です。

木綿の生地に絞り文様が入っていますね。なかなかおしゃれです~~。

「マリのドゴン族」って言われてもイメージ湧きません!!

という方がほとんどですよね、まず、お友達にいらっしゃらなければ…

ということで検索してみましたら、年に一度の凄いお祭りの様子を動画で

アップしてくださっているブログ記事を発見!!

なんか壮絶です。

流血はないけど、壮絶な生命力を感じるお祭りです。

観る価値ありです!!!!

「ドゴン族の年に一度の神聖な漁の儀式がもの凄い!!(アフリカ、マリ共和国)」

http://karapaia.livedoor.biz/archives/51960999.html

こういう人たちの間で、神聖視されている藍染めって、本当に不思議な感じがします…

なんか、藍って不思議。

2010年01月10日

あの素晴らしいあいをもう一度

もとい、

命かけてと誓った日から…と懐かしい歌を口ずさみつつ、

今日は主人が大事な大事な藍色工房の特大タペストリーを洗ってくれました。

いつもギフトショーのブースで使っている、この藍染めのタペストリーです。

型は手彫りで、藍色工房の常のように、化学薬品を一切使わないで

手染めした、オールハンドメイドby農園の母の大作です。

今年で4回目の登場で、色合いが少し艶やかになってきました。

しっかりとした艶のある藍色。

やっぱり時間を経るといい色になっていきます。

たぶん、50年後くらいが見もの。

今日の洗濯では、茶色い灰汁がまだ少し出てきました。

まだまだ、藍色は冴えていくみたいですね…

藍色工房の藍染め雑貨をお買い求めいただきましたなら、

紫外線(日光や蛍光灯)のあまり当たらないところで空気に触れる状態で

保存して、定期的に水洗いしてください。

藍色がきれいに冴えてきます。

マフラーなど、肌に触れるものをご利用の場合は、洗濯石鹸で軽く手洗いをして

お酢かクエン酸を少量混ぜた水ですすいでください。

<藍染め石けんと藍染め雑貨の藍色工房>

2009年10月01日

たたき染め・代役編

今年も無事に、農繁期の夏が終わりました…

それで、まだ生の葉が手に入るこの時期に、しそびれていたあの作業を

私に代わって娘がしてきてくれました。

<たたき染め>

その名の通り、布に生の藍の葉を当てて、その上から石などで

叩いて、葉の汁をしみこませていくシンプルな染め方です。

当初、この染め方で、私のシャツの首根っこの所に葉っぱのマークを

染めて、「タヌキが化けて出てきた田舎のおね~ちゃん」みたいに

着て歩いたらおもしろいな~~と考えていました。

なんか…地滑り的に時間が埋まり、落ち着いてとりかかる気持ちの余裕が

無いままに過ごしていたら、一足先に娘が染め場の母とハンカチで敢行

していました。

葉っぱの形や葉脈がそのまま分かるのが、なんだか楽しいです。

葉の中の色素の素となる成分は、最終的に酸素と結合して青色に発色

します。

だから、葉っぱをたたき染めした直後は緑色。

叩いて薄くなった葉っぱは生地に付着しますがそのままにして、

ゆっくり乾かします。

そのあと、水洗いをすると、青みがかった葉っぱのマークが

染まっています。

画像向かって右側が、水洗い前で、左側が水洗い後です。

もし、今までの間に藍を育てられている方がいらっしゃいましたら、

葉っぱが茂っているうちに一度お楽しみください☆

これから後の季節は、藍にとって「オフシーズン」です。

染め体験の実験をするための葉を育てるなら、来年の春をお待ちくださいね。

2009年02月10日

灯台もと暗し

自分のことはなかなか分かりません。

灯台もと暗し。

無くて七癖。

人のふり見てわがふり直せ。

今回の東京インターナショナル・ギフトショーの出展で私たちスタッフが意外に思うほど

関心を持たれたエピソードがあります。

「藍色工房の藍染めは、化学薬品も合成染料も使っていません。」

ここまでは普通の反応。

「染色の際に必要なアルカリ剤は、木を燃やした後の灰を使用しています。」

ふんふん、と軽くうなずいてくださる方多数。

「灰は、染め場のある農園の生活の中で、お風呂を薪で炊いたり、炊事を薪ストーブで

してできたものを使用しています。」

ここで、一瞬どよめきが起こります。

「そういうわけで、藍染めの瓶の中には自然なものしか入っていませんから、染め終わった後の

中身は肥料としてそのまま畑に戻します。その畑で、次の藍を育てます。」

ここで、聞いてくださっている方の眼がキラキラと輝きます。

「か、完全な循環型の生産体制ですね!!」

ああ、そんなにも感動を呼ぶ営みだったのか…と冷静に受け止めました。冷静に。

「それは、御社のホームページにも記載されているのですか!?」

いいえ。

うっかりもはなはだしいことにね。

帰り道の船の中で、作文いたしました。

そして港に到着後、農園にも立ち寄って、薪ストーブの画像を撮影してきました。

こんなにも、のんびりしている自分にちらっと腹を立てながら…

ちなみに、染めに使用するのに適しているのは「広葉樹の灰」です。

椿の灰も良いそうです。

そうそう、農園では納屋を改装している最中です。

改装中に、納屋の建材のある個所に「明治25年」と書きこまれているのが

発見されました…

120年くらい、内装が手つかずだった計算になるのかな・・・?

どうりで、古いわけです…

ぼろぼろだ、ぼろぼろだとは思っていたけど、そりゃしょうがない。

納屋のいいところを残して、新しい染め場が完成する予定です。

こうなってから思うのは…白熱球の製造が中止になっちゃったのは

残念ですね。

省エネの観点からいえば仕方がないけれど…

2009年01月23日

いい日旅立ち

藍染めが少しずつ、いろんなところで喜んでいただけるアイテムになってきました。

植物由来の自然な染料であるということはとても分かりやすい「エコ」っぽさ。

そしてさらに細かいところでは、染める際に環境に負担をかける化学薬品を

使用しなくても染められることと、過剰なエネルギー(ガスやら電気やら)を必要と

しないことも、よく見れば「エコ」っぽい。

(生葉染めに至っては、藍の葉と水と酸素だけで染まってしまいます…)

そして、草木染めの中では比較的色の安定性も良い。

遠赤外線効果とか、抗菌効果とか、嬉しい機能性がその上に加わるので、

少しずつ暮らしの中で活用され直していくのにはいい素材だと思っています。

今度参加する「東京インターナショナル・ギフトショー」は、「エコ」とか「ナチュラル」と

いったものが大きなキーワードになっていて、今回初の「エコ認定」みたいなことを

試みています。

酸化じゃなくて参加する企業が、今回出展する商品の中で「これはエコだ!!」と思えるものを

あらかじめ提出して、ギフトショーの審査員が「果たしてどれくらいエコなのか!?」を

審査して、認定する、というものです。

うちは、「藍染めエコバッグ」を提出しました。

エコ認定、おりました。最高3つ星の評価の中、2つ星ゲット。めでたい。

やるやないの…「藍染めエコバッグ」ちゃん。

今まで藍染めを手に取ったことの無い人にも、触れていただきたいアイテムです。

さて、エコバッグはギフトショーには初めて持っていきます。

どんな反応が得られるか、めっちゃ楽しみです。

どこまでも行こう!!

2009年01月05日

生まれ変わりましたwithまつ宵さん

↓「あの日」の様子↓

http://aiiro.ashita-sanuki.jp/d2008-07-16.html

このときのコメントにすでにお名前が出ているまつ宵さん。

まさか、本当にコラボレーションがかなうとは。

↓まつ宵さん作成風景↓

http://oyuki39.ashita-sanuki.jp/e83169.html

そして、2輪の花が咲きました!!

もう、びっくりです。

↓一輪ずつコチラでご紹介いたしました。↓

http://ameblo.jp/aiiroblog/entry-10188300022.html

初めて、持ってきてくださった箱を開けてこの作品と対面したとき、

うっとりしすぎて素の顔だったです。

春のイベントで、実物を皆さんにご披露したいと思っています。

まつ宵さん、本当にありがとうございます!!

うれしいです!!

2008年08月22日

藍色のバリエーション

藍の花です。

これは昨年の画像です。

今年はまだ咲いていません。

(農園の花の季節はあと3ヶ月くらい先です。)

農園では白い花が咲く藍と、濃いピンク色の花が咲く藍を育てています。

違った品種の藍からは、チョビットだけニュアンスの違う藍色が生まれます。

チョビットなんですけどね。

ピンクの花が咲くの藍の葉からは、ちょっと複雑な赤みがかった藍色が生まれます。

白い花が咲く藍の葉からは、スッキリとした澄んだ藍色が生まれます。

農園で育てている両方の品種の色を、微妙に使い分けて作っている石鹸が

「いちまつ」なんです。

なんでこんな細かい面倒なことをしているのかというと…

「そうしたかったから」。

せっかく農園からダイレクトに発信する石鹸なら、それくらいこだわったっていいんじゃないの?

と、スタッフが思いこんじゃったのです。

工房長も嫌がらずに黙々と違う種類の藍の色を使い分けて作ってくれています。

たぶん、どこにも頼めない作業ですね(笑)間違っても外注には出せない。

自分たちで決めて、自分たちで納得して、自分たちで作り続けています。

ちなみに、ピンクの花はこんな感じです。

大阪の市場で、茶花として販売されているのを見たことがあると

母が言っていました。

楚々としていい雰囲気の花なので一輪ざしに気取らずぽっと活けると

素敵ですね。

2008年08月10日

たぶん重罪人

しらんぷりのばんどーみきです。

今日も平和に藍染め石けんの藍色工房よりお届けいたします。

たぶん、というか、確定です。

今、江戸時代だったら、私は重罪人になります。

かなり高い確率で、死刑です。

今、ネットショップで販売中の「あいのたね」には農園で育てた本物の

藍の種が入っていて、かなりの確率で発芽します。

(↑局地的な人気を誇るアイテムです。)

このアイテムが、江戸時代なら大問題になる代物です。

日本のどこでも元気に育つ「藍」ですが、中でも徳島産のものが重宝されたのには

やはり理由があります。

それは、四国で最も大きな川の「吉野川」が毎年起こす氾濫。

毎年この川が氾濫することによって、肥沃な土が更新され、藍が元気に育ち続ける

土づくりが自然にできていたのです。

さらに、優秀な葉っぱを無駄なく染料に作り上げる技術の積み重ねによって、

全国でも群を抜く性能を誇る藍染め染料を生産していました。

どの地方で作られた染料より、深く青く染められることが阿波の藍の自慢でした。

この染料で、豊かに潤う阿波藩。

高く取り引きされる阿波の藍の秘密を知りたい他の藩は、あの手この手で

阿波藍の秘密を探ろうとします。

もちろん、阿波藩は厳重な警戒体制を敷きます。

「染料作りの方法を知る者が藩の外へ一歩たりとも出てはいけない」

「阿波で育った藍の種を藩の外へ一粒たりとも運んではいけない」

禁を犯した者は、まず死刑でした。

藍にまつわる悲しい話は徳島にたくさんあるのですが、あまり語られることは

ありません。

藍は、秘密にすることで大切に守り育てられてきたけれど、

今はもうそうじゃない。

もっともっと、知ってもらうことで守っていかなければならない素材に

なっていると思います。

実際に・・・「藍」が「徳島の特産品」であることを知っている人が思っているより

はるかに少ないことを実感しています。

「あいのたね」は、藍農家から発信できる一番シンプルなアイテムとして、

昨年デビューしました。

園芸の業界でも、藍の種はほとんど流通していないようでした。

江戸時代以来の禁を、平成になってささやかに犯すのが、吉野川のほとりの

小さな藍農家になるなんて阿波藩の偉い人たちは想像しなかっただろうなぁ…

かつては千隻もの船が、染料を積んで行き交ったという吉野川の

岩津の橋のあたりの風景です。

吉田農園からすぐそばの眺めです。

藍を育ててくれた、母なる川ですね。

吉田農園では、今でも吉野川の伏流水で藍を育てています。

染料としてだけでなく、薬効に注目することで息を吹き返す植物だと思っています。

水虫薬に使用されている「硝酸ミコナゾール」の約6倍の抗菌効果を発揮することが

弘前大学の先生によって発表されています。

藍の新しい時代はもう始まっています。

2008年08月10日

2008年07月16日

夏限定

寝る直前に意味なくテンションを上げるばんどーみきです。

今夜も藍染め雑貨と手作り石けんの藍色工房よりお届けいたします。

今、藍の畑は青々と葉が茂っております。

この葉っぱの中に、元気いっぱいの青い色素が詰まっています。

その色素を、そのまま使う、夏限定の染め方があります。

その名も「生葉染め」。

生の葉っぱが手に入る夏にしかできない染め方です。

材料は、摘みたての藍の葉と、水と、空気。

染める素材は絹がいいようです。

詳しい染め方は後日ホームページでご紹介するとして、

こんな色に染まります。

まさに空色。

アルカリに傾けずに染めるので、絹の光沢も失わずにきれいにここまで染まります。

しかも、ほとんど退色しないとか。

このニュアンスの色が自然の色素できっちり染まるなんて楽しい!!

夏にしかできない、夏の空色。

いつか、皆さんにお届けしたいなぁ…

生の葉がたくさん手に入る、農園ならではの色ですものね☆

2008年06月25日

素通りできない

その最中に、ナビの画面に『忌部神社』の文字が…

通りすぎる気分になれず、参拝してまいりました。

藍の種は、この神社のご神体、天日鷲命(あめのひわしのみこと)が阿波にもたらしたと伝えられています。