2012年08月04日

2012年8月のおススメの曲

今日は、毎月恒例のラジオ出演の日でした。

毎月第一土曜日に出演している地元の西日本放送ラジオ『波乗りラジオ まんぷくタイプ』で

「あいいろ日記」というコーナーを持たせていただいています。

ここではいつも、工房の様子や私自身の近況や気持ちなどをお話ししながら、

おススメのクラシック音楽を1曲選んでお届けしています。

8月の第一週とあって、美人ディレクターSさんのお召し物がすっかり夏バージョンでした☆

さて、今日お持ちした曲は…1曲に選べなかったので、作品群をそのままお持ちして

コーナーの頭からずっとBGMで流し続けていただきました。

スクリャービン作曲:『24の前奏曲』 作品11です。

Alexander Scriabin:24Preludes Op.11

作曲家として有名なラフマニノフとはモスクワ音楽院の同級生だったスクリャービン。

卒業演奏ではラフマニノフが首席、次席が彼だったそうです。

きらびやかな才能がしのぎを削っていた眩しい時代を思わせます。

この前奏曲集は20代のころに書きあげられて出版された、若さあふれる作品です。

いつも聴いていて、みずみずしさを感じます。

夏の、生い茂る木々の葉や明るい空の色や、涼しげな風の吹く海の景色なんかが

とても似合うように思います。

彼の、音楽への思いや自分の未来への期待と不安なんかが正直に表現された

のではないかと思いたくなるような音楽です。

この曲を聴くとき、PP(ピアニッシモ:ごく弱い音で演奏すること)の音を繊細に

表現できる人の手による演奏を選ぶようにしています。

そうした方が、この音楽のみずみずしさを心の底から素直に楽しむことができるから…

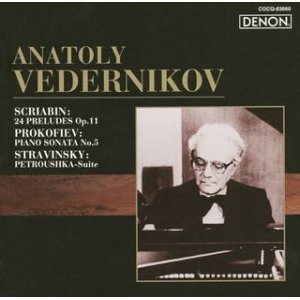

ということで、今回私が選んだのはアナトリー・ヴェデルニコフというロシア人ピアニスト。

音大を卒業してから少したった頃に、この方の録音が日本で大量に紹介されるようになり

度肝を抜かれました。

音色が澄んでいて、技術もとんでもなく高く、そして何より、音楽に対して真摯な演奏が

私の心を打ちました。

Anatory Vedernikovという名前を日本で知る人が少ないのは、ロシアが旧体制のころ、

この方が亡命しなかったから。

この方のご両親は1936年に粛清されてしまい、大変厳しい想いをしながら音楽の道を

進まれたピアニストだったのです。

若いスクリャービンの音楽への想いと、ヴェデルニコフの過酷な運命の中で研ぎ澄まされてきた

音楽への想いが、とても自然な形で昇華されている素晴らしい演奏です。

美しい音楽は、ただ美しいものだけを見聴きすれば生まれるとは思えません。

人の心の中の知りたくない闇や見たくない悲惨なことを他人事にせず、自分の意志で

引き受けて乗り越えようとする強さが裏打ちとならなくては、人の心を打つ音楽には

到達できないように思います。

ヴェデルニコフが演奏するこの24の前奏曲は、聴いているうちに心が素直になれて

元気が湧いてくるような気がするのです。

「ああ、私も頑張ろう」っていつの間にかガッツポーズしているような感じ…

業者さんとケンカしちゃったりすると、この曲集を聴きます(笑)

ラジオに話を戻しまして、この曲をBGMにしながら話題になったのは、今、工房で

毎日常備しているものについて。

それは、「塩飴」☆

全身白衣で肌を出さないようにして作業している製造スタッフの「熱中症防止」用に

事務所に置くようにしているのをお話ししました。

スタジオにもお持ちして、スタッフさんやパーソナリティーさんにおすそ分け(笑)

今日は塩サイダー味のキャンディーをチョイス☆

「あ、でも普通にサイダーの味っすよ」とスタッフさんが言うので

しばらく舐めていたらかなり塩っぽくなってきますよ~~とお話ししていたら

「ほんとだ、結構…塩…」

皆さんしばらく無言になりました…(笑)

爽やかなスクリャービンの音楽に乗ってサイダーの香りがよく似合う西日本放送ラジオの

ひとときでございました☆

今日のコーナーを終えてスタジオを後にし、ちょっとゆっくり目のお昼ごはんをいただきに

サンマルクカフェへ。

なんとなくチョコクロワッサンが食べたくて。←ご飯じゃないし

野菜が全然ない…と思いながら平らげました。

全国で一番野菜食べないのが香川県民だそうですが、私の場合は自宅の食事では

野菜の量が多いです。

こういう野菜のない食事は、外食のときだけですね~。

外食で野菜をたっぷり取ろうとすると結構お高くなってしまうのですよね…

その分夕飯で野菜をとりました♪

↓↓本日ご紹介したCDはこちらです↓↓

ロシア・ピアニズム名盤選-10 スクリャービン:24の前奏曲/プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第5番

今日も聴いてくださった皆様、西日本放送ラジオのスタッフのみなさま、ありがとうございました!!

また9月の第一土曜日に♪

毎月第一土曜日に出演している地元の西日本放送ラジオ『波乗りラジオ まんぷくタイプ』で

「あいいろ日記」というコーナーを持たせていただいています。

ここではいつも、工房の様子や私自身の近況や気持ちなどをお話ししながら、

おススメのクラシック音楽を1曲選んでお届けしています。

8月の第一週とあって、美人ディレクターSさんのお召し物がすっかり夏バージョンでした☆

さて、今日お持ちした曲は…1曲に選べなかったので、作品群をそのままお持ちして

コーナーの頭からずっとBGMで流し続けていただきました。

スクリャービン作曲:『24の前奏曲』 作品11です。

Alexander Scriabin:24Preludes Op.11

作曲家として有名なラフマニノフとはモスクワ音楽院の同級生だったスクリャービン。

卒業演奏ではラフマニノフが首席、次席が彼だったそうです。

きらびやかな才能がしのぎを削っていた眩しい時代を思わせます。

この前奏曲集は20代のころに書きあげられて出版された、若さあふれる作品です。

いつも聴いていて、みずみずしさを感じます。

夏の、生い茂る木々の葉や明るい空の色や、涼しげな風の吹く海の景色なんかが

とても似合うように思います。

彼の、音楽への思いや自分の未来への期待と不安なんかが正直に表現された

のではないかと思いたくなるような音楽です。

この曲を聴くとき、PP(ピアニッシモ:ごく弱い音で演奏すること)の音を繊細に

表現できる人の手による演奏を選ぶようにしています。

そうした方が、この音楽のみずみずしさを心の底から素直に楽しむことができるから…

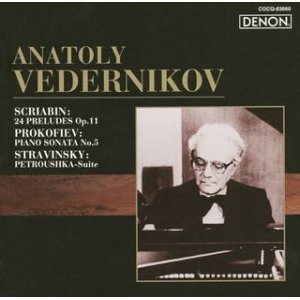

ということで、今回私が選んだのはアナトリー・ヴェデルニコフというロシア人ピアニスト。

音大を卒業してから少したった頃に、この方の録音が日本で大量に紹介されるようになり

度肝を抜かれました。

音色が澄んでいて、技術もとんでもなく高く、そして何より、音楽に対して真摯な演奏が

私の心を打ちました。

Anatory Vedernikovという名前を日本で知る人が少ないのは、ロシアが旧体制のころ、

この方が亡命しなかったから。

この方のご両親は1936年に粛清されてしまい、大変厳しい想いをしながら音楽の道を

進まれたピアニストだったのです。

若いスクリャービンの音楽への想いと、ヴェデルニコフの過酷な運命の中で研ぎ澄まされてきた

音楽への想いが、とても自然な形で昇華されている素晴らしい演奏です。

美しい音楽は、ただ美しいものだけを見聴きすれば生まれるとは思えません。

人の心の中の知りたくない闇や見たくない悲惨なことを他人事にせず、自分の意志で

引き受けて乗り越えようとする強さが裏打ちとならなくては、人の心を打つ音楽には

到達できないように思います。

ヴェデルニコフが演奏するこの24の前奏曲は、聴いているうちに心が素直になれて

元気が湧いてくるような気がするのです。

「ああ、私も頑張ろう」っていつの間にかガッツポーズしているような感じ…

業者さんとケンカしちゃったりすると、この曲集を聴きます(笑)

ラジオに話を戻しまして、この曲をBGMにしながら話題になったのは、今、工房で

毎日常備しているものについて。

それは、「塩飴」☆

全身白衣で肌を出さないようにして作業している製造スタッフの「熱中症防止」用に

事務所に置くようにしているのをお話ししました。

スタジオにもお持ちして、スタッフさんやパーソナリティーさんにおすそ分け(笑)

今日は塩サイダー味のキャンディーをチョイス☆

「あ、でも普通にサイダーの味っすよ」とスタッフさんが言うので

しばらく舐めていたらかなり塩っぽくなってきますよ~~とお話ししていたら

「ほんとだ、結構…塩…」

皆さんしばらく無言になりました…(笑)

爽やかなスクリャービンの音楽に乗ってサイダーの香りがよく似合う西日本放送ラジオの

ひとときでございました☆

今日のコーナーを終えてスタジオを後にし、ちょっとゆっくり目のお昼ごはんをいただきに

サンマルクカフェへ。

なんとなくチョコクロワッサンが食べたくて。←ご飯じゃないし

野菜が全然ない…と思いながら平らげました。

全国で一番野菜食べないのが香川県民だそうですが、私の場合は自宅の食事では

野菜の量が多いです。

こういう野菜のない食事は、外食のときだけですね~。

外食で野菜をたっぷり取ろうとすると結構お高くなってしまうのですよね…

その分夕飯で野菜をとりました♪

↓↓本日ご紹介したCDはこちらです↓↓

ロシア・ピアニズム名盤選-10 スクリャービン:24の前奏曲/プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第5番

今日も聴いてくださった皆様、西日本放送ラジオのスタッフのみなさま、ありがとうございました!!

また9月の第一土曜日に♪